“雙十一”原想“買買買” 結果“退退退”!網友:被尾款背刺

“雙十一”原想“買買買” 結果“退退退”!網友:被尾款背刺

今年的“雙十一”,從10月15日就拉開序幕。如今剛過一個星期,有網友吐槽,自己已經開始退款。尾款人原本打算付完尾款就坐等收貨,結果一看尾款金額瞬間不淡定:怎么和之前看到的預估價不一樣?

網友吐槽付尾款時發(fā)現(xiàn)價格不一樣

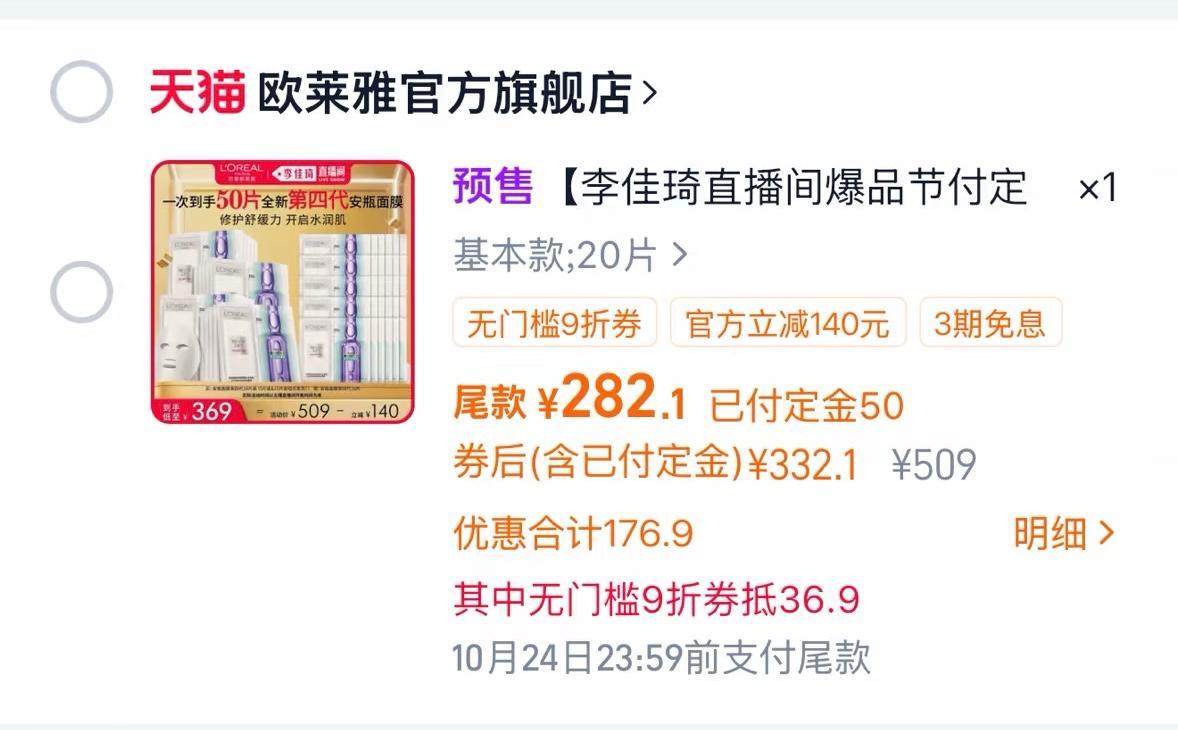

10月21日,有網友在網上吐槽:“從來沒見過尾款錢還變的,直播間券也領了,9折也選了,事實就是漲價了。”這位網友原本準備購買一款預售的歐萊雅面膜,支付定金50元后顯示尾款為248.89元。后來卻發(fā)現(xiàn)尾款變成了282.1元。因為尾款價格出現(xiàn)變化,網友沒有支付,退款后,發(fā)現(xiàn)買兩箱價格較為便宜,便重新下單。

被變動的尾款繞暈的消費者不在少數(shù)。有網友曬圖表示,自己原本準備購買芭比波朗的粉餅,原本頁面顯示券后為340.43元,到了支付時就變成了378.16元。

還有網友吐槽,達人直播間宣傳的價格跟自己付款的價格相差太大。這位網友分享,在直播間里,主播把面霜和精華的價格特意打印出來,扣除品類券、消費券、購物金等一系列優(yōu)惠后,精華的“預免定估極致到手價”為250元,面霜為243元。

但消費者購買的達人專享預售款,精華價格為279.53元,精華價格為287.17元。

消費者對于價格落差的不滿情緒,有不少又是被主播承受。有主播表示:“直播時不敢說預估價,說了消費者后續(xù)有落差會投訴,不說又會被網友吐槽不專業(yè)。”

還有消費者表示,雙十一大促期間,同一商品出現(xiàn)價格變化。長沙市民王女士于10月20日當晚活動開啟后在淘寶購買了3袋咖啡。10月22日,商品已經發(fā)貨。她再次查看同樣的商品,發(fā)現(xiàn)價格出現(xiàn)了輕微浮動:“有一家店,我20日買的時候價格是74.43元,現(xiàn)在變成了72.94元,完全不明白是為什么。不過價格相差不大,也就沒有退了。”

付定金購買預售款,發(fā)現(xiàn)還不如現(xiàn)貨便宜

由于商家往往有前幾百名付款加贈禮品的活動,以及消費者擔心后續(xù)沒貨,往往選擇早點付完尾款,付完尾款卻發(fā)現(xiàn),現(xiàn)貨更便宜。

10月21日,有網友吐槽,自己蹲守直播間搶了100元左右紅包,也湊好了單,搶時間8點下單后,仔細一看,9折券沒用上,直播間優(yōu)惠也沒用上,但若是重新下單就沒有贈品和返紅包。“所有東西用了九折券和紅包買完,再點鏈接進去,發(fā)現(xiàn)還不如直接買現(xiàn)貨,甚至有的現(xiàn)貨更便宜。”

還有網友發(fā)現(xiàn),自己一頓操作付了定金購買直播間里的預售商品,結果去旗艦店一看,現(xiàn)貨價格差不多:“定金了半天,結果可以直接買。”甚至一些商品的預售價格比現(xiàn)貨價格更貴,定金付了個寂寞。“不知道定金有什么意義。”

比如,有網友分享了一款粉餅,預售價格為優(yōu)惠后370元,而購買現(xiàn)貨,價格只需要350元。

還有網友分享自己準備購買的毛呢外套,預售價格為755.1元,而現(xiàn)貨價格為714元。

客服回應:合并下單優(yōu)惠分攤,價格會變化

對于尾款價格出現(xiàn)變動,記者咨詢淘寶客服,客服告訴記者:“購物車和商品詳情頁面展示的價格,是抵扣該商品當下可用的官方立減、店鋪優(yōu)惠、品類購物券、紅包(含消費券)、淘金幣等資產后的價格。若優(yōu)惠已使用或到期,或合并下單優(yōu)惠分攤,價格會變化。”隨后還給記者發(fā)來計算公式。

也就是說,消費者一開始看到的價格,是所有的優(yōu)惠疊加后,系統(tǒng)自動顯示的最優(yōu)價格。但后續(xù)若是多個商品合并下單,優(yōu)惠就會分攤到每一個商品上,導致價格出現(xiàn)變化。此外,有的優(yōu)惠券只能使用一次,但在付款前,每個商品的預估價都會將優(yōu)惠券算進去。于是,到了真正付款時,往往突破消費者的預期,降低體驗感。

為何有的預售商品比現(xiàn)貨還貴?記者將網友們的吐槽截圖發(fā)給客服,客服表示會進行核實:“平臺會對活動商品價格保持監(jiān)督,若發(fā)現(xiàn)商家存在大促漲價問題,平臺將對商家采取警告、扣分等相應處罰措施。”

尾款價格變化不定,由消費者寄希望于價保政策,但記者咨詢客服后得知,因紅包(含消費券)、限量發(fā)放的購物(品類)券、限時補貼、百億補貼券、政府補貼、以舊換新、天貓積分、淘金幣抵扣、秒殺等帶來的價格下降不在價保范圍內。“若您發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在下單更便宜,可以重新購買。”客服表示。

律師:存在誘導之嫌,且可能侵害消費者的合法權益

平臺以每個商品都能享受優(yōu)惠的“最理想”價格作為預估價,消費者在實際付款時發(fā)現(xiàn)有落差。對此,湖南金州律師事務所高級合伙人律師易旭告訴記者:“這種行為存在一定的誘導之嫌,且可能侵害消費者的合法權益。”

易旭表示,根據《互聯(lián)網平臺價格行為規(guī)則(征求意見稿)》的規(guī)定,平臺經營者、平臺內經營者標示預估價格的,應當公開預估價格的構成,充分提示預估價格與最終結算價格之間可能存在差異;顯示的預估價格有支付方式等限制條件的,應當以顯著方式提前向消費者清晰提示。“如果平臺沒有充分履行上述提示義務,而是以最優(yōu)價格作為預估價,卻未明確告知消費者該價格的形成條件以及可能因優(yōu)惠分攤、優(yōu)惠使用限制等因素導致實際價格變化,那么這種行為可能構成使用欺騙性、誤導性的語言、文字、數(shù)字、圖片或者視頻等標示價格以及其他價格信息,具有誘導消費者下單的嫌疑。”

“從消費者權益保護的角度來看,這種行為可能侵害消費者的知情權和公平交易權。”易旭表示,消費者基于平臺展示的預估價形成了對商品價格的合理預期,并據此作出購買決策,而實際付款時價格的落差會使消費者的預期落空,影響消費者的自主選擇和公平交易體驗。如果平臺的這種行為符合《明碼標價和禁止價格欺詐規(guī)定》中所列舉的價格欺詐情形,如以低價誘騙消費者,以高價進行結算等,那么還可能構成價格欺詐,侵害消費者的合法權益。

編輯:李曉靜